La Nostra Poetica

Il nostro è uno Spazio Culturale aperto per favorire l’Incontro tra le persone attraverso le pratiche che proponiamo. Arti performative, musica, yoga e meditazione sono le discipline principali da cui si declinano le nostre pratiche, i corsi, gli eventi e gli spettacoli.

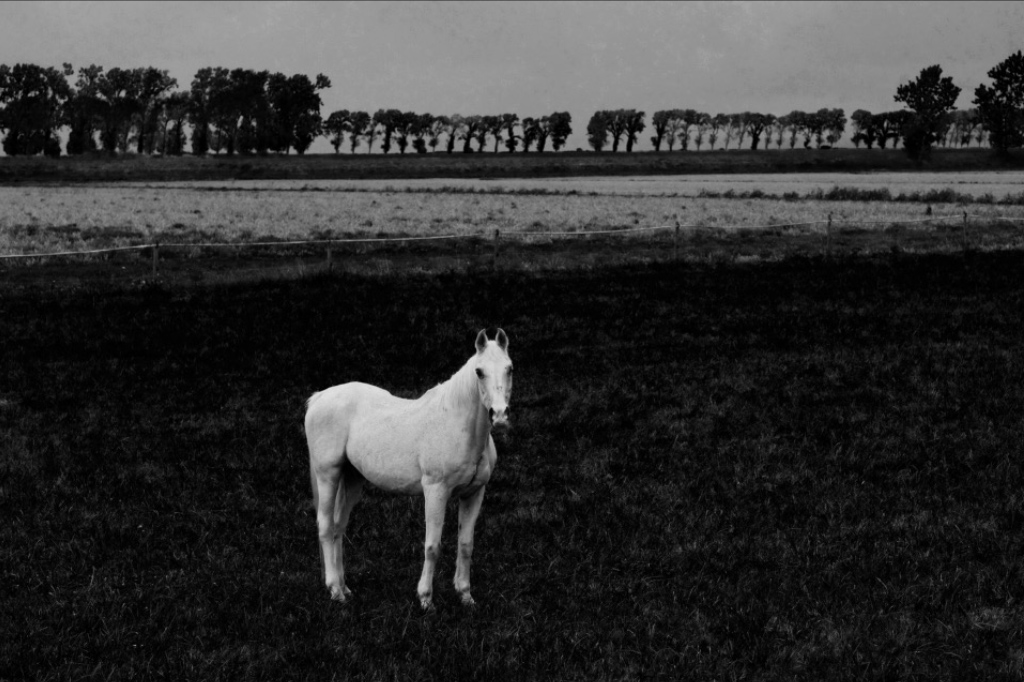

Cos’è per noi uno Spazio Culturale? Il nostro lavoro è paragonabile al mantenimento di un piccolo ecosistema situato tra le enormi distese dei campi culturali a coltivazione intensiva. Uno Spazio Culturale è per noi un giardino selvaggio: un ibrido in cui la selva e l’orto convivono e si contagiano, spostando di continuo i loro confini per non divorarsi l’un l’altro. La sua stessa sopravvivenza, come terra di mezzo tra i giganti della cultura di massa, è fragile e strettamente legata alla cura dei suoi coltivatori ed esploratori. Ogni seme, ogni fiore e frutto che conosciamo per nome, raccogliamo e gustiamo è una vittoria che farà il suo corso. Non siamo i soli.

Il nome che abbiamo dato alla nostra Associazione è Nous. Questa parola gioca su due significati diversi (o forse più di due per chi è perspicace nel rintracciarli), quello francese “Noi” e quello greco antico che di solito si traduce con “mente” o “intelletto” e che noi preferiamo tradurre con “Forza Ordinatrice”.

Che valore può avere la parola “Noi” in relazione alle nuove realtà che sempre più spesso osserviamo dagli schermi e alle sfide culturali e sociali che ci attendono? C’è ancora spazio per una sua affermazione? Dopo la progressiva scomparsa di quasi tutte le figure storiche di aggregazioni, come i movimenti sociali dei partiti e delle classi, cosa resta del “Noi”?

La critica psicosociale degli ultimi quarant’anni, almeno in Occidente, ha descritto la condizione soggettiva come terminale. Da essa ne emerge la pallida figura di un individuo isolato e dominato da forze che si manifestano sempre più chiaramente come un potere totale, con una capacità di penetrazione onnicomprensiva. Un potere che strappa i visceri di questo povero soggetto inerme e, dopo averlo svuotato di ogni desiderio, lo imbottisce di bisogni. Ebbene questa figura sembra occupi quasi tutto lo scenario. È una figura sempre più logora e scontornata, spaurita, stremata da ansie e preoccupazioni di ogni sorta, competitiva e rancorosa. Cieca nella relazione, vede l’altro solo attraverso vincoli procedurali, come se l’incontro si potesse programmare compilando moduli coi propri dati e le proprie preferenze di godimento e consumo.

Questa figura è stata creata dall’ideologia di un nuovo potere, il neoliberismo. Emerso nei primi anni 80’ del secolo scorso ha predato ferocemente le strutture delle nostre società facendo a brandelli il vecchio stato sociale e lasciandolo marcire insieme a tutte le sue conquiste sociali e culturali ottenuti attraverso battaglie e scontri durissimi in ogni campo delle priorità del vivere pubblico. Dal diritto al lavoro, alla cura, all’istruzione e all’accesso ai beni culturali e di consumo in una compagine di mobilità sociale mai vista prima nel mondo. Tutto distrutto. Il capitale nella sua forma attuale aveva bisogno di un nuovo tipo di umanità per esercitare il proprio dominio. Il suo successo è stato trionfale e ha causato un profondo rovesciamento antropologico attraverso un programma costruito e finanziato con estrema efficacia. Neppure le grandi voci critiche profetiche del secolo scorso come Pasolini o Gunther Anders avrebbero potuto prevedere un capolavoro tale di coercizione ben oltre ogni possibile profezia di sventura.

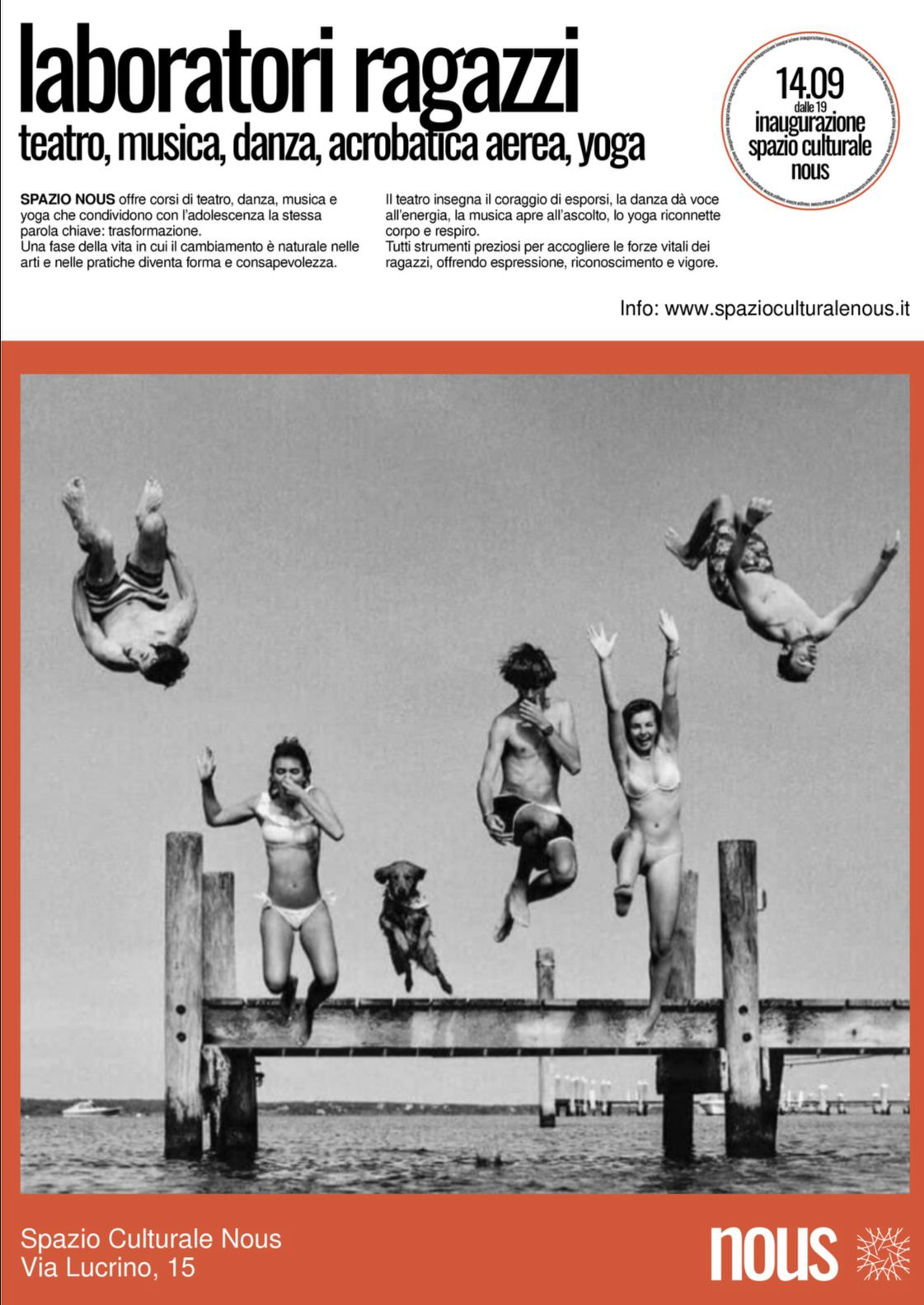

Noi, persone reali, in carne e ossa, apparteniamo davvero a questo mondo? Siamo i suoi sudditi? Ci sentiamo davvero così sfiniti ed esausti come ci descrivono queste narrazioni? Così impotenti, depressi, senza passione? E anche se in parte lo siamo, non sentiamo allo stesso tempo una forza dentro di noi che cresce giorno dopo giorno, inesorabile, gioiosa, ribelle, entusiasta, una forza che preme e vuole venire alla luce? Cos’è questa forza? Il nostro compito è quello di liberarla.

L’Incontro avviene solo in una terra selvaggia, in una boscaglia, dove l’altro non è mai previsto. Irrompe nei miei confini facendosi breccia con la sua differenza. Irriducibile. L’altro non è un oggetto, un dato, una cosa. E’un mistero. Ogni incontro ci fa uscire dal seminato, non è mai inserito nelle mappe e ci conduce nell’avventura e nell’estraneità. In quella terra di mezzo dove abitano le Figure del Noi.

Le sfide culturali hanno il difficile compito di proteggere e mantenere integre queste terre selvagge, di eludere il controllo e la sorveglianza dei linguaggi tecnici che non hanno alcuna giurisdizione dove si impone la lingua del bosco.

La terra selvaggia è uno spazio simbolico aperto alla relazione. Uno spazio che va attraversato. Bisogna tuttavia sottolineare con forza e chiarezza che la terra selvaggia diviene un giardino proprio là dove avviene l’incontro.

Seppure l’inizio del viaggio parta sempre da sé, da un esercizio di autocoscienza, dal conosci te stesso, (tutte le tradizioni ce lo insegnano), lo spazio interiore non corrisponde affatto ad una condizione di privatezza. Né tanto meno il gioco perverso dell’esibizione della privacy inaugurata dai social come apice della società dello spettacolo.

L’autocoscienza, che è la prima trasformazione dell’io, è già aperta alla relazione col mondo. Quest’azione compie il passaggio dall’individuo privato e separato al soggetto che si riconosce libero. Questo primo riconoscimento di sé è nella relazione con l’altro. Una relazione di reciprocità tra soggetti liberi e riconosciuti come tali. La terra selvaggia è un luogo di soggettività libere e in gioco tra di loro. È un giardino. Uno spazio pubblico di singole differenze. Uno spazio plurale.

Un Noi. In questa terra di mezzo avviene l’Incontro. Incontrarsi vuol dire letteralmente porsi l’uno di fronte all’altro. Questo movimento di approssimazione, di avvicinamento, è certamente uno dei compiti più urgenti del nostro agire umano. Abitare questa terra di mezzo è un desiderio che ci spinge alla ricerca di quelle Figure del noi. Un desiderio di relazione che nasce dall’isolamento, dalla separazione di cui tutti noi, più o meno consapevolmente, facciamo esperienza. Questo desiderio parla una lingua di latitanza. La lingua del bosco. Incontrarsi è una fonte di gioia, è soave poiché scarica i pesi dell’esistenza privata.

È cura del cuore, del corpo e dell’anima. Incontrarsi è rischioso. È un atto di responsabilità. Ci vuole vigore per rispondere all’invito di uscire all’aperto, per incontrarsi in uno spazio pubblico. Ci vuole vigore per attraversare la terra selvaggia. Per coltivare un giardino. Ci vuole vigore per sentire il corpo a corpo che si realizza. Perché i nostri corpi sono appesantiti e resi ostaggi da una mente sempre più serrata in cortocircuiti fantasmatici e deliranti. Ci vuole vigore per riattivare la percezione e i sensi. Per rompere i vincoli dell’inibizione imposta dall’immenso dilagante conformismo a cui siamo adattati.

Ci vuole vigore per eludere le misure preventive di sicurezza ormai interiorizzate. Ci vuole vigore per superare le soglie, il distanziamento sociale e le varie linee rosse imposte ai corpi nelle strategie del controllo della separazione ormai interiorizzata. Ci vuole vigore per abbassare il volume delle informazioni che risuonano nel sordo frastuono interno di un vociare senza fine. Ci vuole vigore per deporre le armi e impugnare una fionda per lanciare parole frondose.

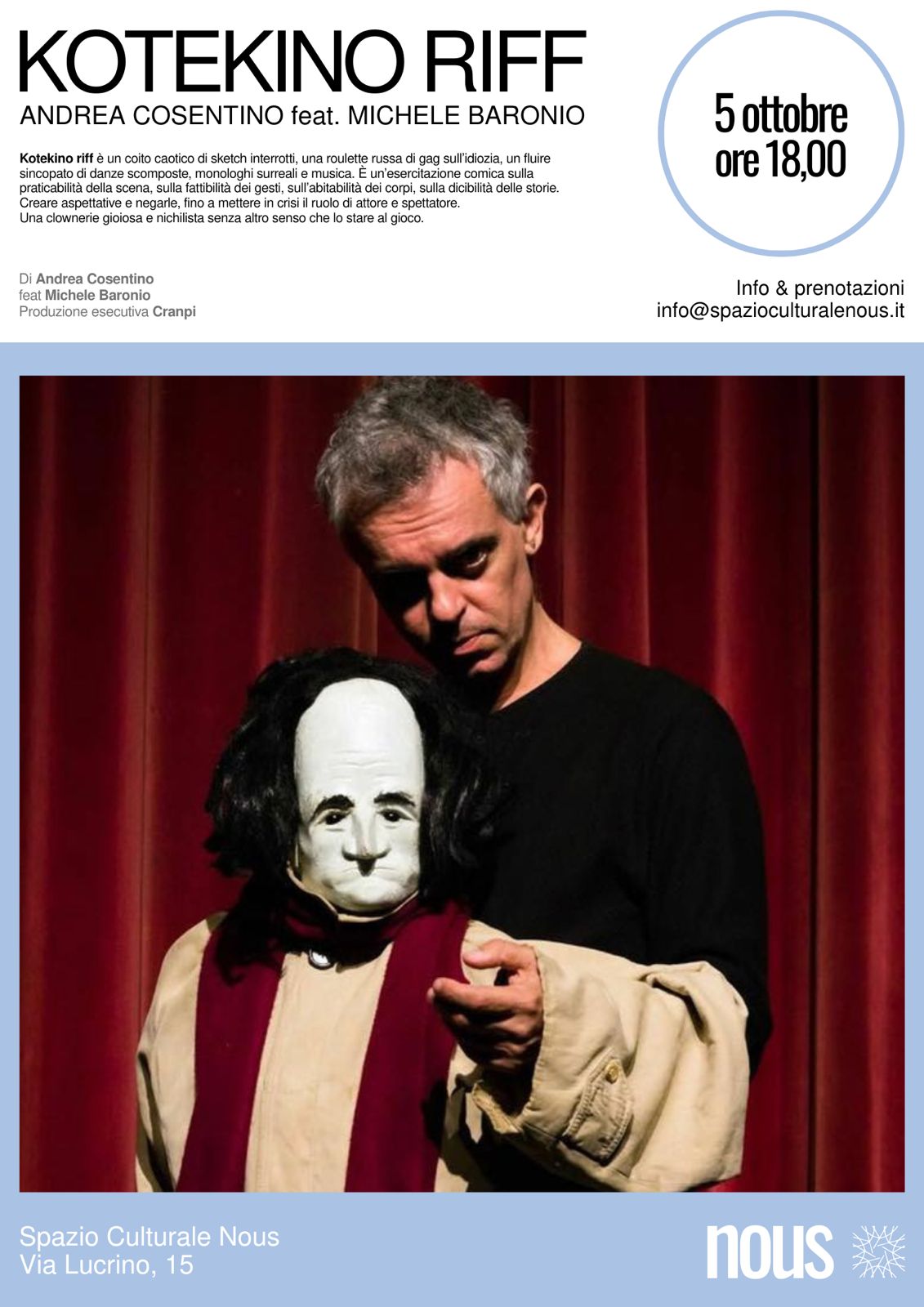

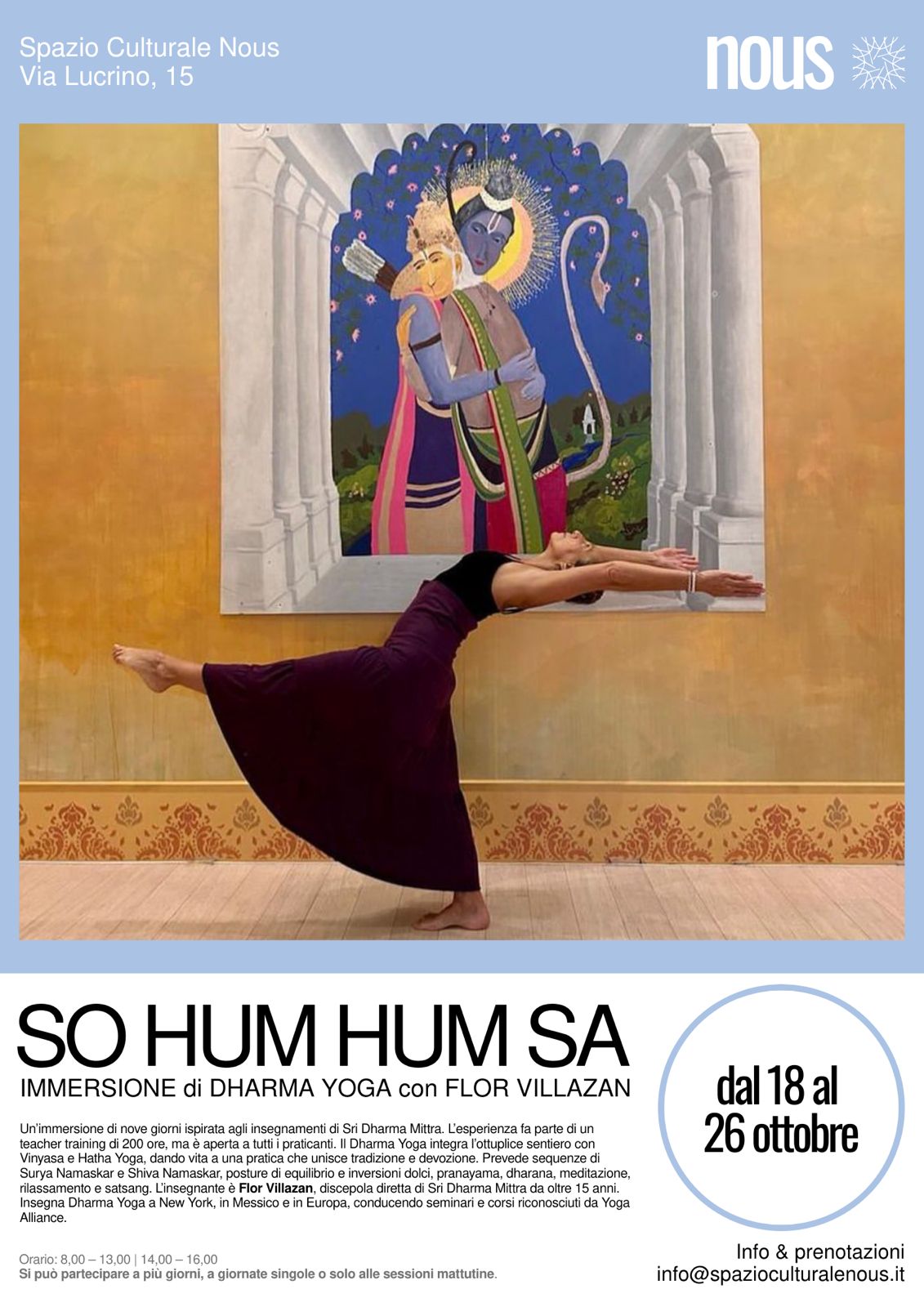

E dunque a cosa servono le pratiche se non ad infondere questa energia? A che serve la recitazione, la danza, il canto, se non a favorire atti di svelamento pubblico? Cioè azioni poetiche e politiche. A che servono gli asana se non a lasciare che l’energia fluisca nel corpo e restituisca quella integrità che mi permette e mi spinge all’incontro con l’altro? Le pratiche servono a dare vigore a questo desiderio, al bisogno di essere in relazione. A praticare l’incontro.